为进一步拓宽大学生国际视野,持续推进学校国际化人才培养战略,依据省教育厅2025年湖北高校优秀大学生国际研学项目相关部署的重要举措,经各学院遴选推荐、教务处与研究生院严格审核,国际处统筹规划、精心筹备,8月1日至21日,我校27名优秀学子组成赴英研学团,在国际处阮秀娟和食品学院辅导员滕雪两位老师的带领下,前往英国提赛德大学(Teesside University)开展沉浸式学术研习与深度文化交流活动。期间,研学团还走进伦敦、牛津、剑桥等英伦历史文化名城,圆满实现“学用结合、知行合一”的研学目标。

学术深耕:沉浸式感受英国高等教育特色

本次研学活动的核心环节是在提赛德大学开展为期两周的学术课程,课程围绕学术能力进阶与英语能力提升两大方向精准设计,为学生搭建起衔接国际教育的桥梁。法尔扎纳・卡泽姆(Farzana Kazem)老师以趣味破冰活动开启课程,通过情景模拟、小组协作等互动形式,聚焦英文菜单解析、日常场景寒暄等实用主题,让学生在真实语境中提升语言运用能力,快速打破跨文化沟通壁垒;努苏达・苏蒙西里(Nutsuda Sumonsiri)老师则深耕英文学术写作规范与职业规划指导,结合优秀范文与典型错误案例对比分析,手把手指导学生优化论文逻辑结构、明确职业发展定位,助力学生高效适应国际学术环境。

课程之余,研学团还实地探访了提赛德大学5个特色学院,开启“理论 + 实践”深度体验。在健康与生命科学学院(School of Health & Life Sciences)食品实验室,学生亲手操作实验设备,将课堂知识转化为实操技能;在计算机、工程与数字技术学院(School of Computing, Engineering and Digital Technologies),3D 投影教学技术带来的沉浸式体验,让学生直观感受科技与教育融合的创新魅力;而社会科学、人文与法学院(School of Social Sciences, Humanities & Law)、艺术与创意学院(School of Arts & Creative)、国际商学院(International Business School)展现的先进教学设备、系统化创意设计流程及前沿国际商务趋势解析,更让学生切实体会到英国高等教育重实践、强应用的鲜明特色。

文化探知:多维度拓展国际化视野

除学术课程学习外,丰富多元的文化体验活动成为学生了解英国社会与文化的窗口。在提赛德大学英语咖啡馆(English Cafe),我校师生与全球学子围坐交流、共玩趣味游戏,在轻松愉悦的氛围中锻炼英语表达能力,收获跨文化友谊;体育馆内的运动互动则进一步拉近了中外学生距离,让文化交流在汗水与欢笑中自然发生。

在提赛德大学的大力支持下,研学团还走进米德尔斯堡市(Middlesbrough)河畔体育馆(Riverside Stadium),现场观看英格兰冠军联赛(EFL Championship,简称英冠)比赛。热烈的赛场氛围、球迷的热情呐喊,让学生深刻体会到英国足球文化对社区凝聚力的塑造作用,为跨文化认知增添了生动注脚。

此外,研学团还开启英伦文化名城探索之旅:在伦敦,打卡白金汉宫、国家美术馆、大英博物馆及温莎城堡,感受多元文化交融的魅力;在惠特比,探访当地特色地标后,学生将所见所闻转化为课堂实践——在提赛德大学英语课上用英文讲解景点历史,实现“学”与“用”的无缝衔接;而剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院浓厚的学术氛围与悠久的办学传统,不仅让学生领略世界顶尖教育品质,更激发了对学习目标与未来发展的深度思考。

满载收获:研学收官启新程

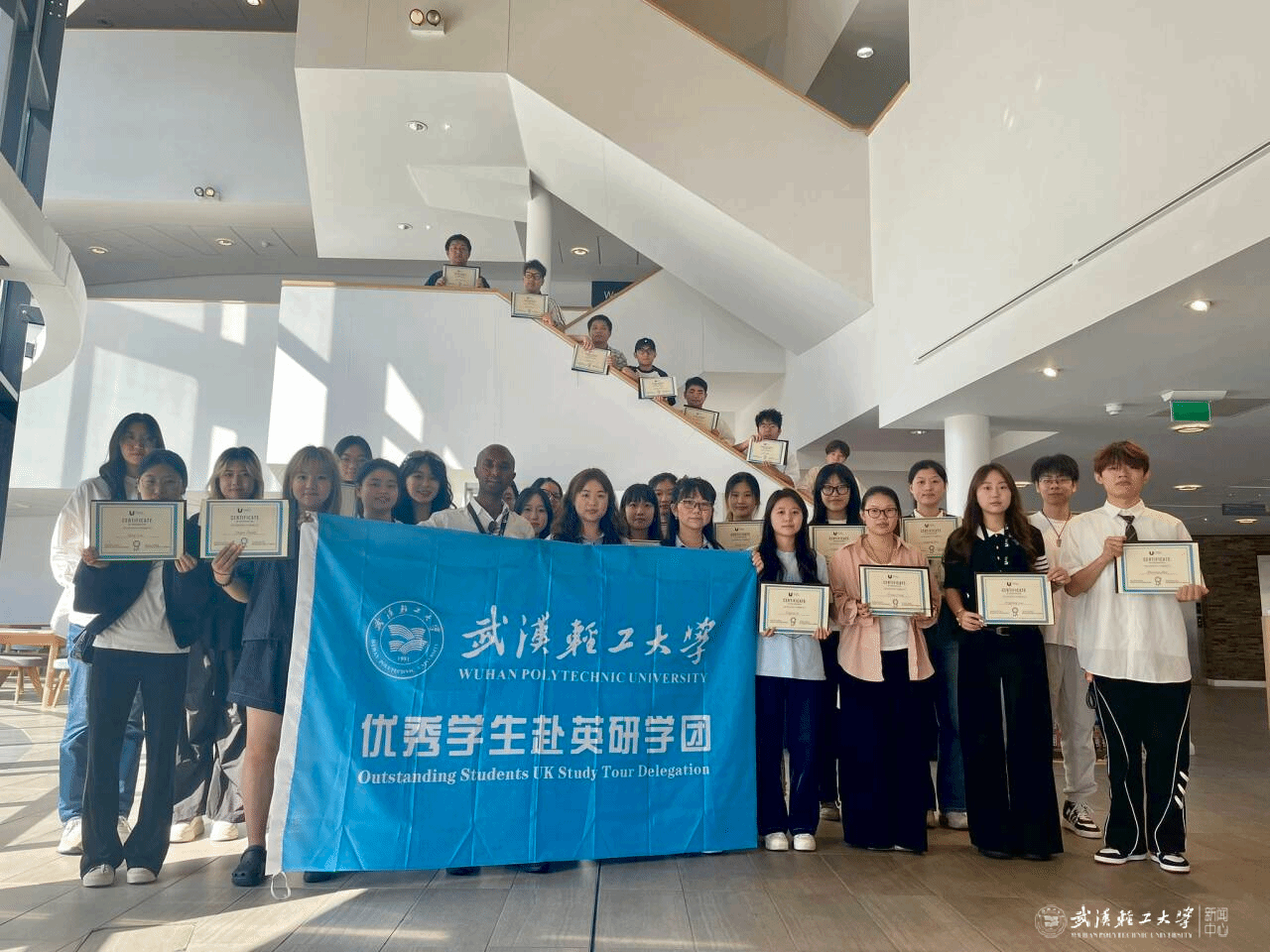

研学尾声,英国提赛德大学隆重举行结业仪式,为每位学生颁发研学证书,高度肯定其在课程学习与跨文化交流中的突出表现。“这次研学让我真切接触到英国高等教育氛围与文化底蕴,它不是终点,而是我开启国际化学习之路的新起点。未来,我会带着这份收获与信念,在更广阔的舞台上追逐梦想。”2024级软件工程专业研究生蒋恩婷说道。

带队老师阮秀娟表示:“21天的研学中,同学们实现了语言与学术能力的双重提升,更在文化体验中拓宽了视野、增长了见识。希望大家将收获转化为动力,在未来的学习与生活中始终保持探索精神,不断突破自我、成就更好的自己。”

据悉,提赛德大学是我校中英合作办学的重要项目合作伙伴。此次研学是以我校优秀学生研学团为载体,落实国际研学项目、推进国际化人才培养的具体实践。未来,学校将以此为契机,进一步拓展海外合作渠道,打造更多高质量、多层次的国际交流项目,助力更多学子在跨文化实践中提升综合素养,成长为具备国际视野、适应全球发展的高素质应用型创新人才。